日本画 |

|

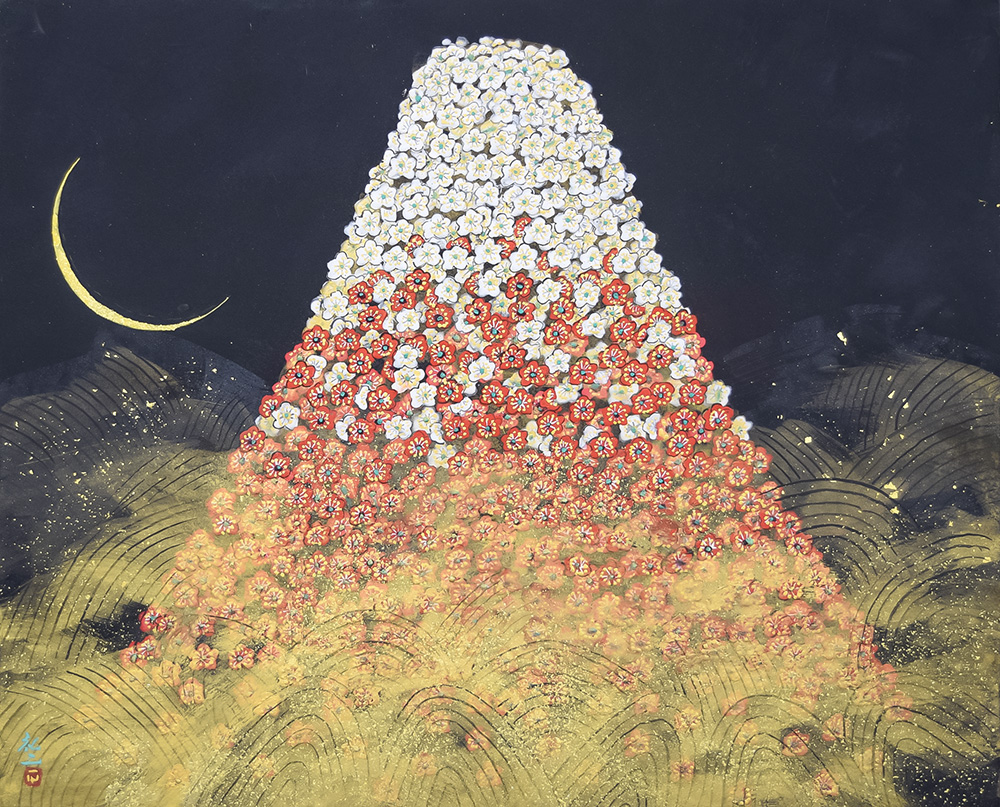

| 平松礼二 花岳 (紙本彩色 15号)2025年作 REIJI HIRAMATSU |

19世紀末、パリ万博をきっかけにして巻き起こった日本の芸術熱は「ジャポニスム」と呼ばれた。 |

|

| 平松礼二 草花とモンサンミッシェル (絹本彩色 3S号)2023年作 REIJI HIRAMATSU |

|

| 平松礼二 さくらとすいれん (紙本彩色 3号)2025年作 REIJI HIRAMATSU |

19世紀末、パリ万博をきっかけとして巻き起こった日本の芸術熱は「ジャポニスム」と呼ばれ、工芸、建築、演劇など多方面に及ぶようになった。 |

|

| 関口雄揮 盛秋 (紙本彩色 30号) YUKI SEKIGUCHI |

|

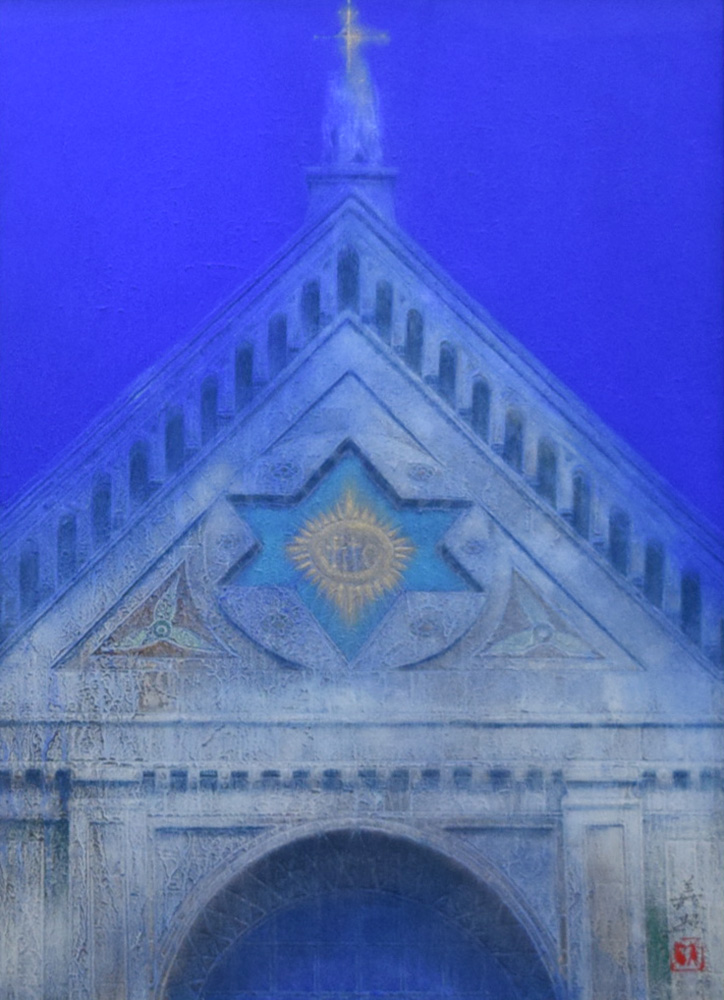

| 野村義照 フィレンツェ (紙本彩色 20号) YOSHITERU NOMURA |

|

| 福井江太郎 靖 (紙本彩色 本金箔貼り) [画寸法 200×250mm] KOTARO FUKUI |

|

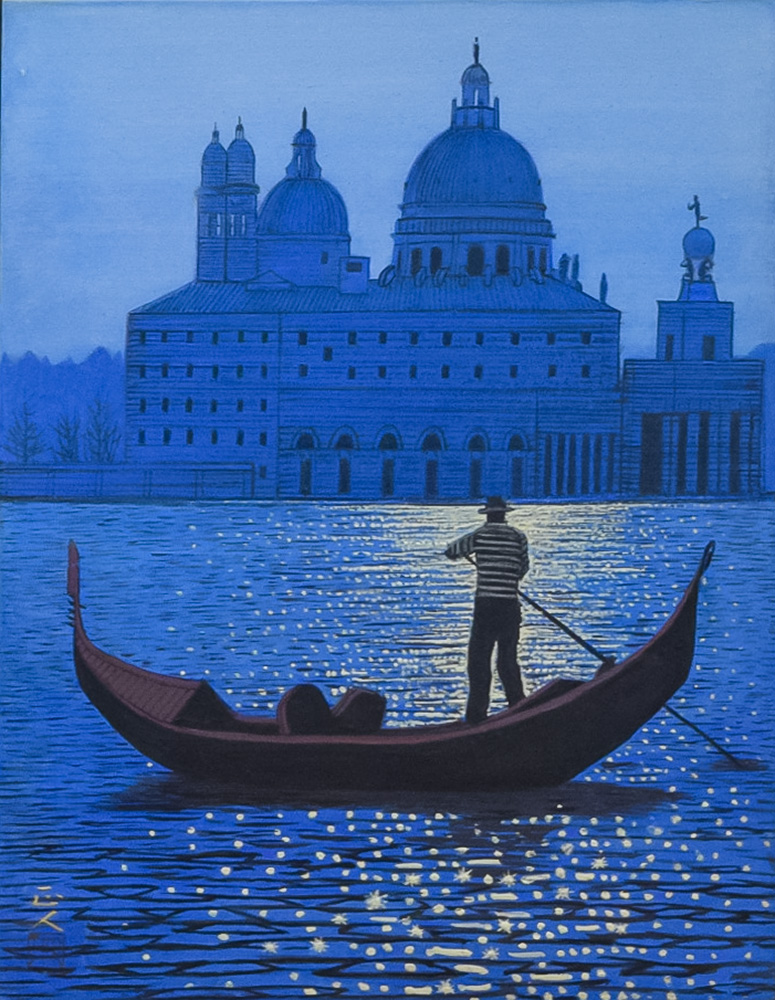

| 柳沢正人 黄昏のヴェネツィア (紙本彩色 6号) 2014年作 MASATO YANAGISAWA |

|

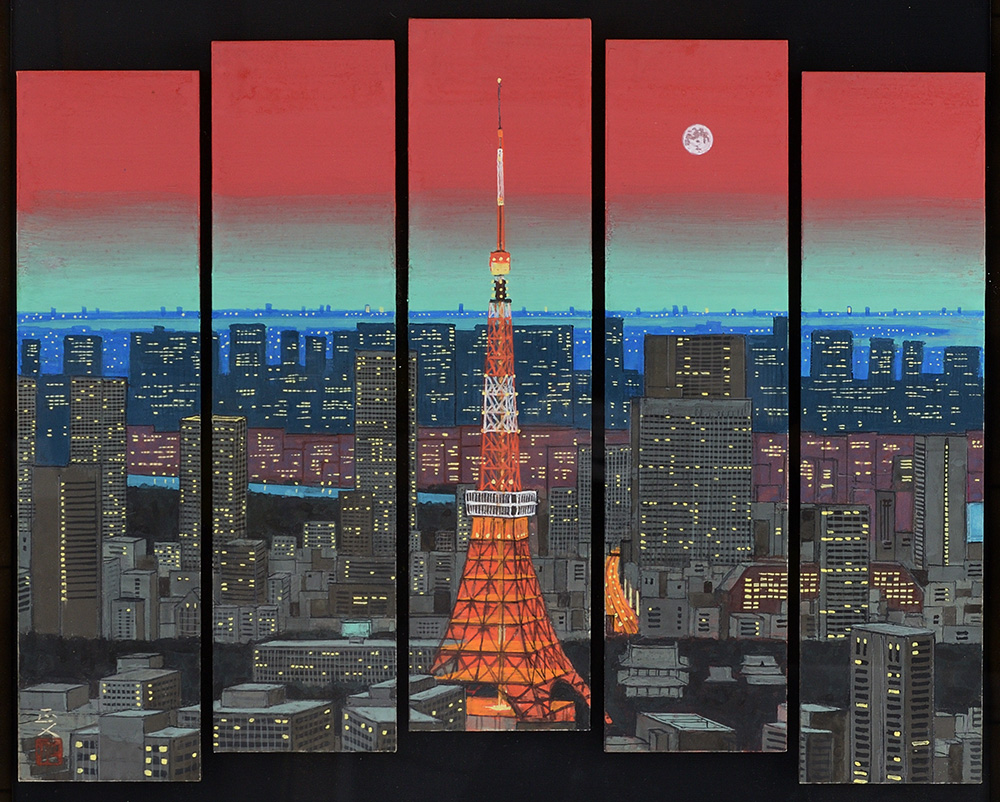

| 柳沢正人 東京 (紙本彩色 10号 分割) 2022年作 MASATO YANAGISAWA |

1955年長野県佐久市に生まれた柳沢正人。東京藝術大学院を修了後、1991年五島記念文化賞新人賞を受賞、その助成によりイタリア・フィレンツェに一年間、海外留学する。 |

|

| 田尾憲司 猫・ちょうちょ (紙本彩色 サムホール) KENJI TAO |

|

| 千住 博 光る朝 SOLD OUT (紙本彩色 6号スクエア) HIROSHI SENJU |

ニューヨークを制作拠点に活動し、世界で注目の日本画家千住 博。1995年ヴェネツィア・ビエンナーレで東洋人として初の名誉賞獲得以来、大徳寺聚光院の襖絵制作、APEC首脳会議、羽田空港等のアートプロデュースなど幅広い活動で存在感を高めてきた。 |

|

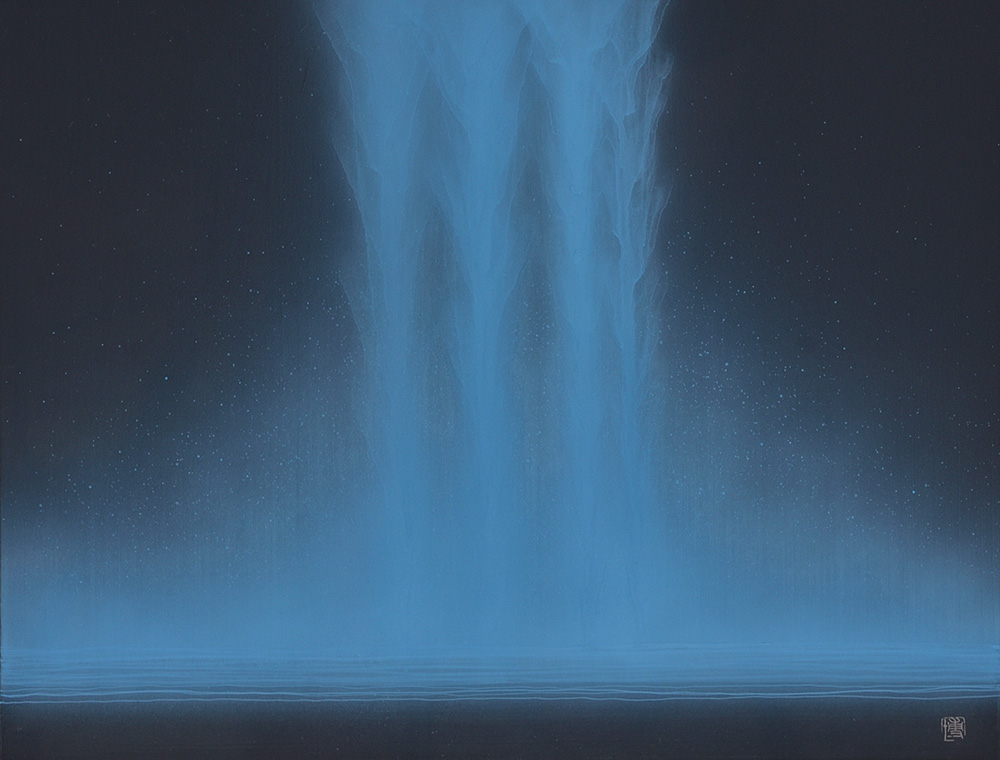

| 千住 博 青い滝 (紙本彩色 6号) HIROSHI SENJU |

|

| 千住 博 ウォーターフォール SOLD OUT (紙本彩色 3号スクエア)2025年作 HIROSHI SENJU |

これまで数々の斬新で画期的な作品を生み出してきた千住 博。 |

|

| 上村淳之 花の中 SOLD OUT (紙本彩色サムホール) ATSUSHI UEMURA |

|

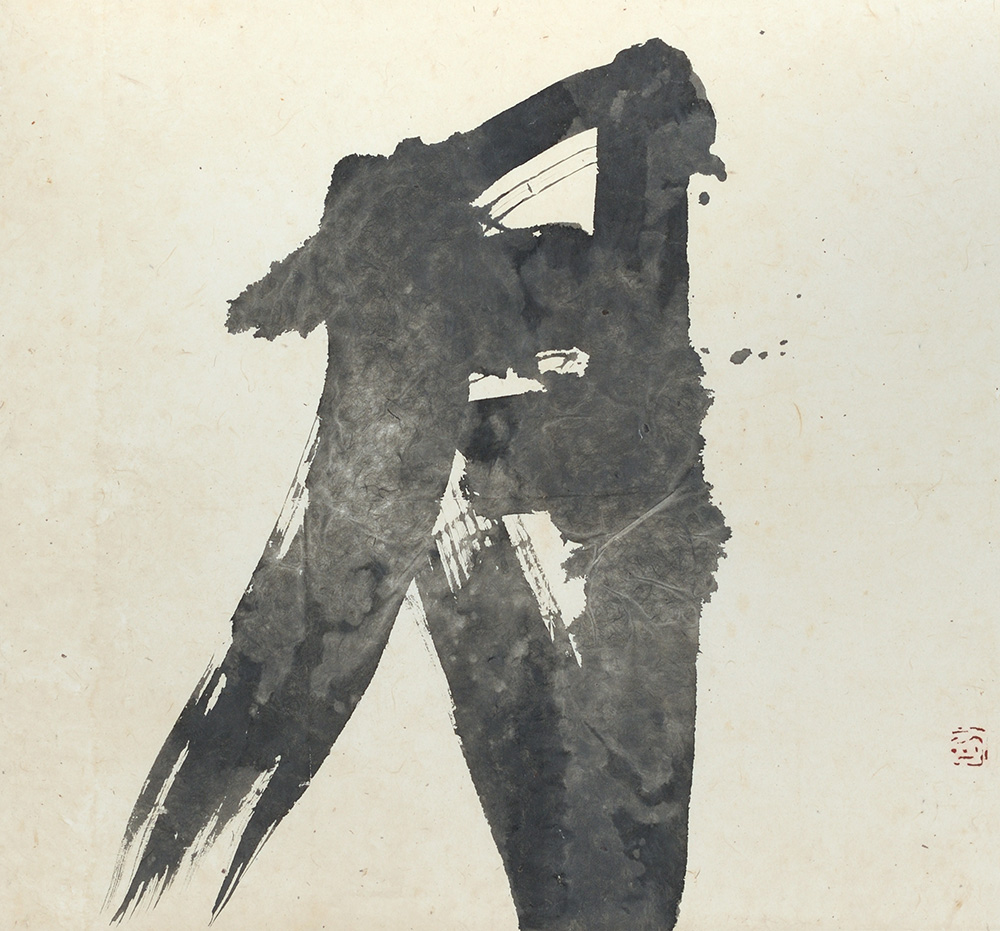

| 井上有一 月 SOLD OUT (墨 チベット紙) [画寸法 590×650mm]1982年作 、共板有 ※井上有一全書業 第三巻 掲載作品 井上有一記念財団 鑑定 有 YUICHI INOUE |

井上有一(1916~1985)は、戦後古い体質の書壇を否定し個人の表現としての書を芸術の域まで高めた。 |

|

| 熊谷守一 龍膽 (紙・水墨淡彩) [画寸法 428×468mm] 共板有 熊谷守一水墨淡彩画鑑定登録会 鑑定登録証書 有 MORIKAZU KUMAGAI |

|

| 熊谷守一 椿 (紙・水墨淡彩) [画寸法 345×383mm] 熊谷守一水墨淡彩画鑑定登録会 鑑定登録証書 有 MORIKAZU KUMAGAI |

洋画 |

|

| 藤田嗣治 頬杖をつくマドレーヌ (墨、水彩 紙) [画寸法 425×324mm]1932年作 東美鑑定評価機構鑑定委員会 鑑定有 TSUGUHARU FUJITA |

フジタが初めてパリに渡ったのは、第一次大戦が勃発する前年の1913年、彼が27歳の頃であった。 |

|

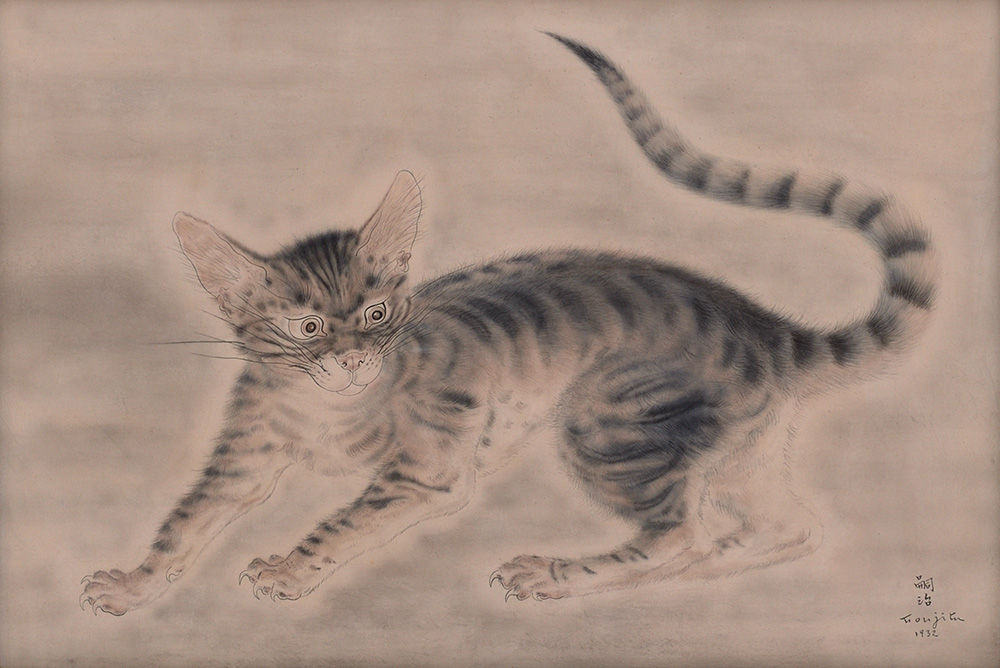

| 藤田嗣治 猫 (墨、水彩 絹) [画寸法 413×570mm]1932年作 東京美術倶楽部鑑定委員会 鑑定証書/ジルベール&ポール ペトリデス 鑑定証 有 TSUGUHARU FUJITA |

フジタが初めてパリに渡ったのは、第一次世界大戦が勃発する前年の1913年、彼が27歳の頃であった。 |

|

| 向井潤吉 奥武蔵凛冬 寄居在 SOLD OUT (油彩 6号) 浜田美芽 鑑定書 有 JUNKICHI MUKAI |

民家の向井といわれ戦後の洋画界を代表する作家、向井 潤吉は自分の足で日本各地の民家の風景を求めて旅を続 けた。 |

|

| 斎藤真一 陽の野 SOLD OUT (板、油彩) [画寸法 150×200mm] SHINICHI SAITO |

|

| ユトリロ メゾン デュ コロンビエ ボーヌ(コート=ドール) SOLD OUT (紙にグワッシュ) [画寸法 277×350mm] 1927年作 ポール・ペトリデス 鑑定証/ユトリロ鑑定委員会(エレナ・ブリュノー)鑑定証 有 MAURICE UTRILLO |

ヨーロッパ近代美術史に不朽の名をとどめたモーリス・ユトリロは1883年ロートレック、ドガなどのモデルとして知られたシュザンヌ・ヴァラドンの私生児としてパリ・モンマルトルに生まれた。 |

|

| アイズピリ ブルーバックの花 (油彩 20号) ASSOCIATION PAUL AÏZPIRI 鑑定有 PAUL AÏZPIRI |

|

| アイズピリ ドイツの花瓶の花 SOLD OUT (キャンバス 油彩15号大) [画寸法 652×545mm] ASSOCIATION PAUL AÏZPIRI 鑑定有 PAUL AÏZPIRI |

|

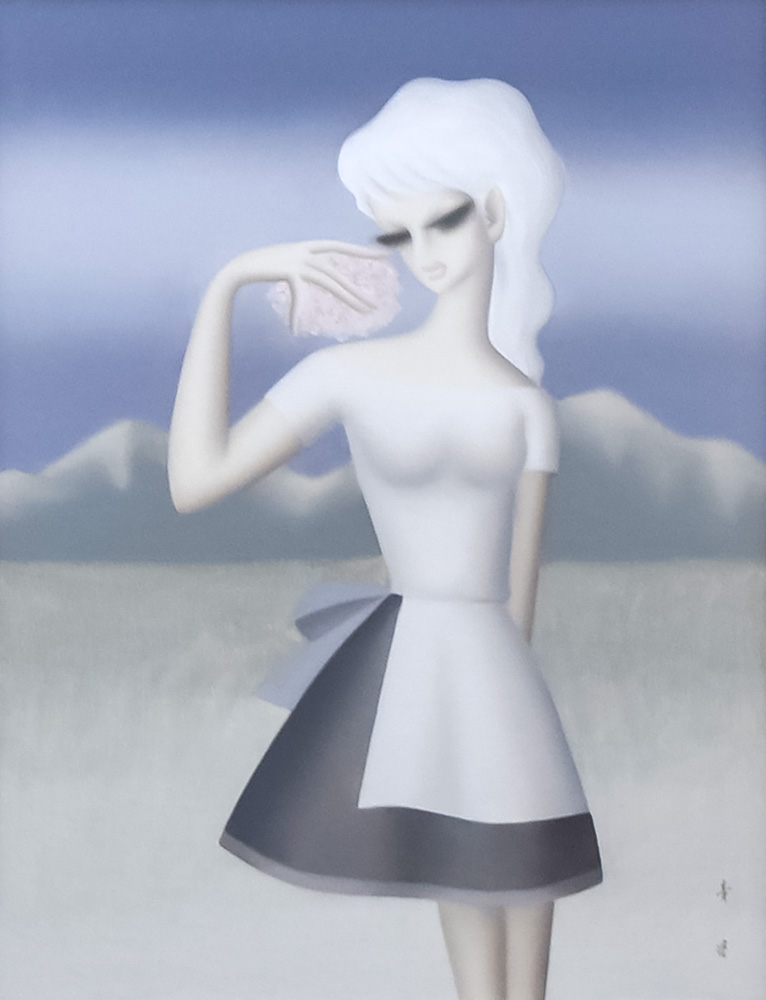

| カシニョール ティータイム (油彩) [画寸法 920×730mm] 1990年作 自筆証明書 有 JEAN PIERRE CASSIGNEUL |

日本の美人画の歴史は江戸時代の喜多川歌麿、鈴木春信等の浮世絵から明治、大正、昭和にかけては上村松園、鏑木清方、伊東深水等がその時代の人気作家として活躍してきた。しかし文化、生活様式の変化とともにその人気は次第に衰えていった。 |

|

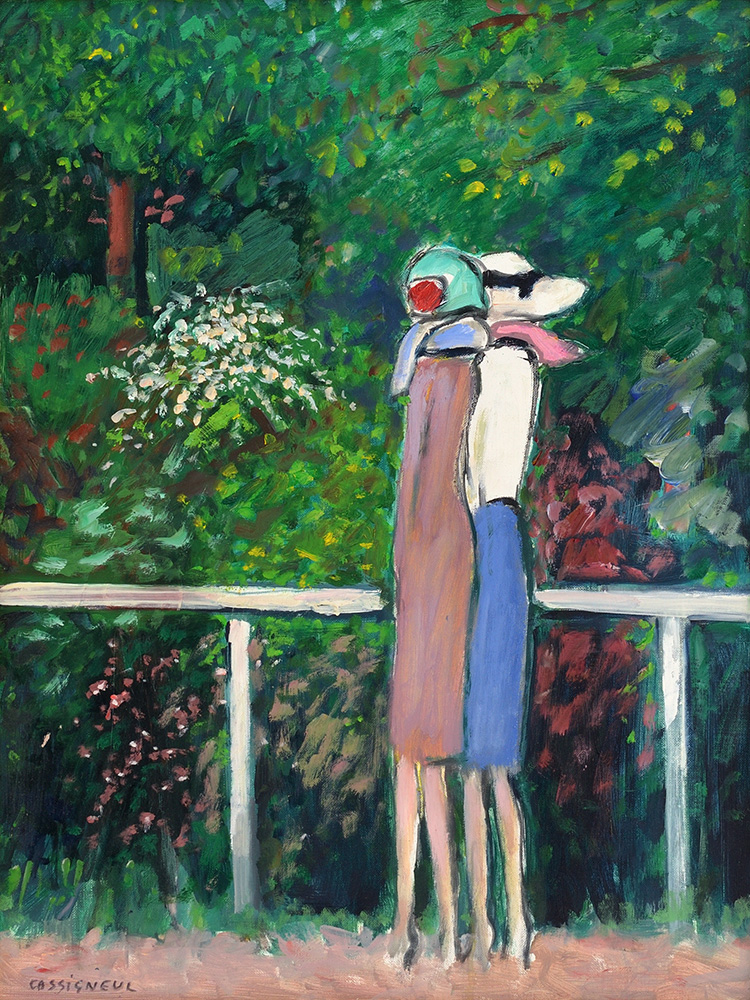

| カシニョール 友達 (油彩 キャンバス) [画寸法 610×460mm]2007年作 自筆証明書 有 JEAN PIERRE CASSIGNEUL |

憂いを帯びたエレガントな女性を描いて人気のフランス人作家、ジャン・ピエール・カシニョール。 |

|

| 山下 清 かたつむり (ペン画) [画寸法 378×448mm] 山下清鑑定会 鑑定書有 KIYOSHI YAMASHITA |

|

| 香月泰男 タヒチ (水彩、クレヨン、紙) [画寸法 552×402mm] 1971年作 香月婦美子、藤田士朗 証明書 有 YASUO KAZUKI |

|

| 相原求一朗 はこだて 雪 SOLD OUT (油彩 30号)1971年作 ※相原求一朗作品集 掲載作品(昭和52年、日動出版) KYUICHIRO AIHARA |

|

| 三岸節子 花 (鉛筆、パステル 紙) [画寸法 560×378mm] SETSUKO MIGISHI |

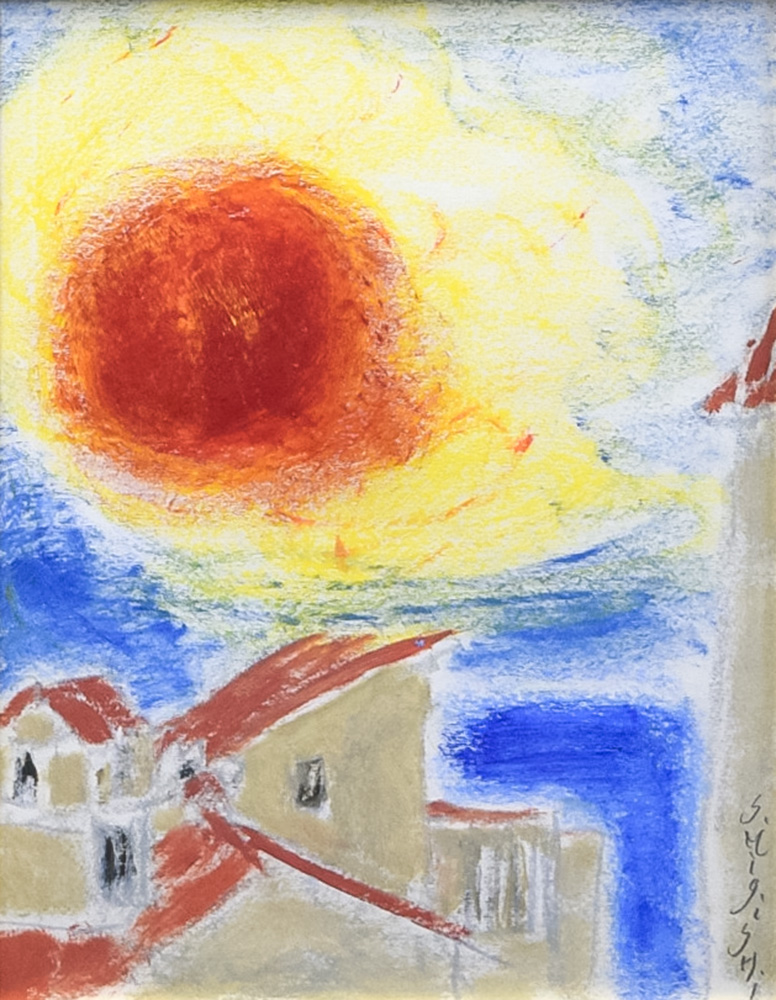

力強い彩色と大胆な構図で「炎の画家」と呼ばれた三岸節子 。 |

|

| 三岸節子 カーニュの太陽 SOLD OUT (オイルパステル 紙) [画寸法 311×243mm]1970年代 東美鑑定評価機構 鑑定委員会/三岸太郎 鑑定証 有 SETSUKO MIGISHI |

|

| アントニー・スキザト レインメーカー (アクリル) [画寸法 800×600mm] ANTONY SQUIZZATO |

簡素化した構図に洗練された色彩で日本でも多くのファンを持つベルナール・カトラン。 |

|

| ビュッフェ 青いアイリス SOLD OUT (油彩 25号) [画寸法 810×650mm]1958年作 モーリス・ガルニエ鑑定証 有 BERNARD BUFFET |

|

| 荻須高徳 カモーリ(イタリア) (水彩) [画寸法 453×320mm] 荻須恵美子 鑑定書 有 TAKANORI OGISU |

フランス、シラク元大統領から「最もフランス的な日本人」と評された荻須高徳。生涯のほとんどをパリで暮らし、時代と共に移り変わるパリの裏街を描き続けた。 |

|

| 荻須高徳 セーヌ河岸 (水彩) [画寸法 250×320mm]1983年作 荻須美代子 鑑定書有 TAKANORI OGISU |

|

| 増田誠 アコーデオニスト SOLD OUT (油彩 3号) MAKOTO MASUDA |

|

| 絹谷幸二 夢見るパトリッツィア(朝) SOLD OUT (アフレスコ 6号) KOJI KINUTANI |

|

| トラモーニ 小舟で散歩の前に (油彩 12号) OLIVIER TRAMONI |

|

| トラモーニ ブーケ・喜び (油彩 10号) OLIVIER TRAMONI |

|

| ドートルロー 二艘の船 (パステル) [画寸法 200×275mm] PIERRE DOUTRELEAU |

|

| ガントナー 路地裏 (油彩 12号) BERNARD GANTNER |

|

| ガントナー 小さな村の日の出 SOLD OUT (油彩 12号スクエア) BERNARD GANTNER |

|

| 小杉小二郎 緑の壺の花 (油彩 4号) KOJIRO KOSUGI |

|

| 東鄕青児 遠い山 (油彩) [画寸法 410×318mm] (共シール) 東郷青児鑑定委員会 鑑定証 有 SEIJI TOUGOU |

|

| ボナフェ 黄色いブーケと丸い花瓶 (油彩 4号) ROGER BONAFÉ |

|

| ボナフェ 透明な朝日 (油彩 50号) ROGER BONAFÉ |

1991年東京芸術劇場での初来日展で大成功を収めて以来30余年、日本でのボナフェの人気は今も衰える事なくファンが増え続けている。 |

|

| ボナフェ 花売り (油彩 4号) ROGER BONAFÉ |

|

| ボナフェ 大きな木の下から (油彩 8号) ROGER BONAFÉ |

|

| ラポルト 黒い花瓶の花 SOLD OUT (油彩 4号) GEORGES LAPORTE |

|

| 柏本龍太 preludio SOLD OUT (油彩 50号)2021年作 RYUTA KASHIWAMOTO |

|

| コタボ レモンのある静物 (油彩 10号) [画寸法 380×550mm] Hélène COTTAVOZ 証明書 有 ANDRE COTTAVOZ |

|

| コタボ 田園のブーケ (油彩 20号) [画寸法 600×730mm] 2000年作 Florent COTTAVOZ証明書 有 ANDRE COTTAVOZ |

重厚なマチエールと多彩な色使いで20世紀フランス画壇を代表する作家アンドレ・コタボ。印象派やフォーブという先人たちの血を引継ぎながらも、それに踏襲することなく独自の造形を生み出してきた。 |

|

| コタボ ル・カネの眺め (油彩) [画寸法 510×1000mm] 1972年作 Florent COTTAVOZ証明書 有 ANDRE COTTAVOZ |

|

| ブラジリエ 青い雲 (油彩 15号) [画寸法 650×460mm] 1999年作 Alexis Brasilier 証明書 有 ANDRÉ BRASILIER |

太古から人間と馬との関わりは深い。 |

|

| ワイズバッシュ ヴァイオリン (油彩 10号) CLAUDE WEISBUCH |

|

| ギヤマン 赤い馬 SOLD OUT (油彩 20号) PAUL GUIRAMAND |

|

| ギィ・デサップ パリの河岸 230424 (油彩 4号) GUY DESSAPT |

|

| ギィ・デサップ パリ 廃兵院 (230424) (油彩 6号) GUY DESSAPT |

|

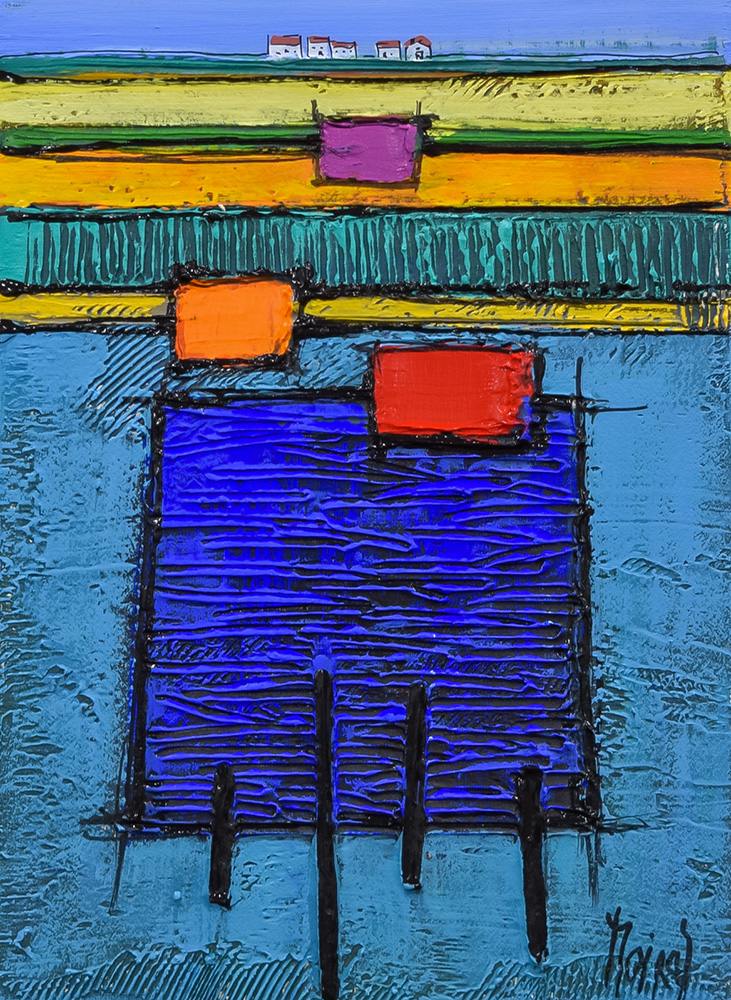

| モワラス サン・ジャン(カナダ) (ミクストメディア 20号)2025年作 JEAN MOIRAS |

|

| モワラス スピネット (ミクストメディア 30号) [画寸法 800×800mm] 2025年作 JEAN MOIRAS |

|

| モワラス エグゥズ(カマルグ) (ミクストメディア 4号)2025年作 JEAN MOIRAS |

|

| モワラス ルシヨン (ミクストメディア 3号)2025年作 JEAN MOIRAS |

|

| 笠井誠一 果物と筆立て SOLD OUT (油彩 20号) SEIICHI KASAI |

|

| トマサ・マーティン ヴァイオリンと黄色い薔薇 (オイルオンキャンバス) [画寸法 205×720mm] TOMASA MARTIN |

|

| トマサ・マーティン 刻のながれ II (オイルオンキャンバス) [画寸法 390×390mm] 2022年作 TOMASA MARTIN |

|

| 八代亜紀 風にゆれて… (油彩 6号) AKI YASHIRO |

|

| 小田切 訓 丘の古城 (油彩 5号スクエア) SATOSHI ODAGIRI |

|

| 柳原良平 プレジデント・ウイルソン号のサンデッキ (切り絵 (紙)) [画寸法268mm×383mm] 1986年作 柳原良平鑑定委員会 鑑定有 RYOHEI YANAGIHARA |

|

| 織田廣喜 少女 (油彩 10号)(共シール) HIROKI ODA |

|

| 織田広比古 花束と赤いドレス (油彩 4号) HIROHIKO ODA |

|

| 櫻井幸雄 出番のないベンチ 朝日の会話 11番と SOLD OUT (油彩 6号)2025年作 YUKIO SAKURAI |

|

| 櫻井幸雄 出番のないベンチ 遠征の途中 (油彩 8号)2025年作 YUKIO SAKURAI |

|

| パスカル・マッソナ そんなの全て戯言さ No.8 (ミクストメディア 12号) PASCAL MASSONNAT |

|

| パスカル・マッソナ 青い木の下で瞑想 (ミクストメディア 12号) PASCAL MASSONNAT |

|

| 柳田晃良 赤うそ (油彩 円形 150mmφ)2024年作 AKIRA YANAGITA |

|

| ピラー・テル 午後の読書 (オイルオンキャンバス) (油彩10号) PILAR TELL |

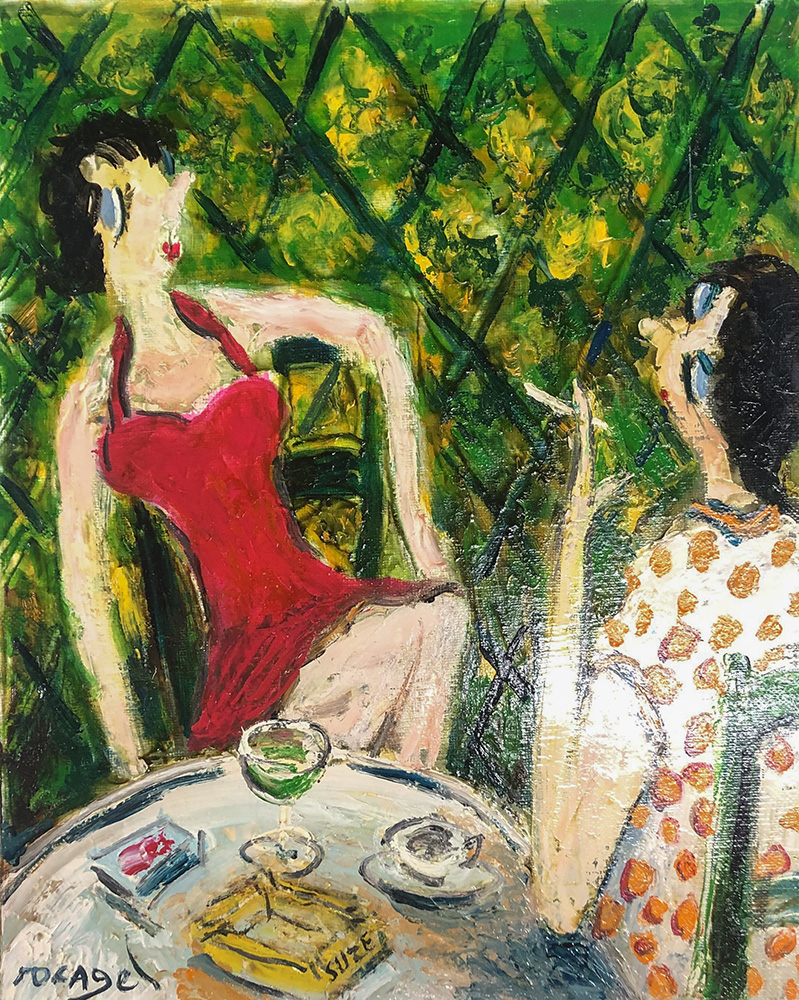

ギィ・ロカジェル特集 |

|

| ロカジェル ビーチ (油彩 4号) GUY ROCAGEL |

|

| ロカジェル 魚屋さん (油彩) [画寸法 300×300mm] GUY ROCAGEL |

|

| ロカジェル サン・ピエールのマルシェ (油彩 15号) GUY ROCAGEL |

|

| ロカジェル シェフ (油彩 8号) GUY ROCAGEL |

|

| ロカジェル おしゃべり (油彩 6号) GUY ROCAGEL |